.

….

Questa edizione è in possesso degli eredi Mastriani

.

MASTRIANI ROMANZIERE

Ancora oggi i romanzi di Mastriani sono richiesti e venduti e da essi, di tanto in tanto, si ricavano films; e lettori e spettatori seguono con vivo interesse romanzi e films. In qualche carcere meridionale si conserva la collezione completa delle sue opere; e conosco moltissime persone di questa e di quella parte d’Italia che nutrono un’incondizionata stima per il nostro autore. Detto questo, se non si vuol negare ogni qualità d’intelligenza a tanti lettori, bisogna ammettere che Francesco Mastriani è ancor vivo e sia pure nel senso di autore strettamente popolare.

Il popolino salutava Mastriani come «il professore»; e, in verità avrebbe dovuto chiamarlo l’avvocato dei poveri o, come qua si dice, delle cause perdute; giacchè tutte cause fatalmente perdute difendono i suoi romanzi. Di quelle cause che appassionano gli ascoltatori per il dettato pietoso e sentimentale che ispira l’avvocato e per la storia che pesa sulle fragili spalle dell’imputato. Mastriani era un uomo comune, un galantuomo di vecchio stampo, ma senza un ingegno superiore, fornito di un’anima sensibile, che si impietosiva di ogni ingiustizia, di ogni povertà, di ogni destino o spettacolo dell’umana miseria, innamorato della povera gente.

Egli stesso era una vittima del bisogno, costretto a lavorare notte e giorno per sfamarsi. Autentico figlio del suo popolo, aveva grandi moti di ribellione che seguivano a lunghe rassegnazioni. Disgraziatamente non aveva un occhio che coglieva il punto giusto e unico di una situazione, non sapeva scegliere fra tante cose, che sembravano simili, la vera, gli mancava il freno, la misura, il senso delle proporzioni e il lavoro della lima. Come un pizzaiolo, friggeva la pizza e la dava subito da mangiare. E quando riusciva a scrivere un’opera interessante, essa non era un romanzo, ma un «cunto». Poiché i suoi libri sono dei «cunti» ‒ non favole – e in essi si ritrova sempre una verace toponomastica di Napoli di grande interesse per noi. Si potrebbe ancora aggiungere che i personaggi di Mastriani, quasi mai perfetti, ma calati in un tempo quotidiano in mezzo alle case e ai fatti dei lettori medesimi, proprio per questa loro imperfezione, sembrano reali, sembra – il che è quanto di più ama il lettore – sembra che sia il lettore stesso il personaggio; un lettore-personaggio che in Mastriani trova risolte molte illusioni, spiegate le disgrazie, difese le ingiustizie.

Nel «Barcaiuolo d’Amalfi», romanzo che, in fondo, non dispiacque nemmeno a Benedetto Croce, che vi trovò: «Cose dette con grande chiarezza e con accento di profonda convinzione, che ferma e persuade», l’intreccio è composto di tanti fili e filettini che interessano per se stessi, proprio al contrario di quanto accade per i volgari intrecci dei romanzi popolari, che attirano unicamente per il fatto di cronaca.

Mastriani tiene molto all’intreccio. Sa quanto esso sia necessario, ma s’innamora delle sue figure e ne fa innamorare il lettore. Nel «Barcaiuolo d’Amalfi» c’è quanto di meglio possa desiderare una mente semplice, fantasiosa e religiosa. Vi è la Mamma di Aspreno e Martina, donna di casa e di chiesa, abbandonata dal marito, l’assassino che convive con la sua ricca druda a Maiori. Vi è Galluzzi, il terribile padron di casa, personaggio fondamentale della prepotenza nelle opere di Mastriani e nella vita napoletana – che qualche volta spera nella miseria del suo inquilino per far man bassa sulla sua povera figlia ‒. Nel nostro romanzo la vittima si chiama Martina. Vi è Aspreno, il figlio-santo, tutto lavoro e dedizione alla madre, debole e difensore dei deboli, vittima del suo bruto datore di lavoro. E poi c’è la lettera misteriosa con misteriosissime parole e la medaglia della colpa. E, infine, il popolaccio di «feroci» ‒ gli sbirri – e molte scene di vicoli e di paesaggio napoletano. (Il vicolo di Mastriani è il più autentico tra quanti ne siano stati descritti).

Mastriani aveva molti numeri, non si può negarlo. È l’unico scrittore che a suo modo sia disceso negli abissi analfabeti e superstiziosi del suo popolo. Lo conosceva bene, ma, come altri napoletani, non ebbe il coraggio di interpretare il buono e il cattivo di una stessa anima. La sua arte è monotona perché i cattivi sono cattivi e i buoni buoni; e i cattivi sono sempre e solo i padroni, i «feroci», coloro, direbbe Padula, che «hanno». Gli fece inoltre difetto la fantasia creatrice. Ebbe in abbondanza il senso della cronaca (cfr. la causa in tribunale riportata nel «Barcaiuolo d’Amalfi»); e solo per tanti e tanti particolari piccoli piccoli di cui sono pieni i suoi libri si fa leggere ancora volentieri.

Quando si commuove da scrittore, finalmente crea scene quasi belle (vedi quella di Cane Palummo, il diverbio sulla scala tra Galluzzi e Aspreno, la deposizione del prete, l’incontro tra Cristina e Aspreno) in un linguaggio pieno di locuzioni e di frasi rettoriche; tutto in tono alto, e più che da melodramma, da dialogo d’opera dei pupi. Linguaggio eroicomico che mette i personaggi sempre l’uno interamente di fronte all’altro, senza riserve. È nel linguaggio che Mastriani si differenzia profondamente da Verga. Il siciliano inventò una lingua innestandola nelle stesse radici del dialetto (prendendone, per così dire, l’anima), Mastriani non potendo intraprendere questa grande strada, ci volò al di sopra e si buttò nelle «nubi del linguaggio aulico», sopportabile perché intriso di passioni e sentimento.

Da tanta farragine si levano osservazioni acutissime sui napoletani, sulla loro struttura sociale, sulla loro vita morale, e una voce di sete di giustizia sta nascosta in ogni pagina del «Professore». Aspreno, dopo molte disavventure, eredita miracolisticamente una fabbrica, ma la lascia agli operai. Nel descrivere i bassi ce ne dà come pochi altri il lato sozzo, veristico, inabitabile e intanto fa capire quanto sia necessario e urgente un nuovo piano regolatore. Alla fine di ogni suo libro sembra che Mastriani voglia dire: «Se i miei protagonisti avessero la minima indipendenza economica, sarebbero degli esseri buoni e felici». Da qui il suo tenace predicare in favore dell’istruzione pubblica, del socialismo, dell’igiene.

Ma poiché i suoi personaggi continuavano a non aver denaro (e non ne hanno ancora!), consiglia loro la rassegnazione; fa entrare in scena, da pallido discendente del Manzoni, come un’opera magica, la Provvidenza, in modo che autore e lettore se ne consolino. L’Aspreno del «Barcaiuolo d’Amalfi» è appunto uno dei suoi campioni beneficato dalla Provvidenza. E questo è l’altro difetto grave del buon Mastriani: il non voler dire tutta la verità: cioè che la Provvidenza dà poco affidamento e che è molto capricciosa. Ma i buoni egli vuole che alla fine siano premiati e li fa redenti dall’ingiustizia a dispetto dei prepotenti.

Noi dobbiamo cercare il Mastriani autentico nella vecchia Napoli, nella sua costruzione, nelle sue strade. Quando Mastriani va fuori Napoli non ingrana più, dà nella fantasticheria, va in Oriente tra i sultani, inventa bolle di sapone, iridescenti ma inconsistenti. L’unica sua attendibile musa è Napoli, l’unica in cui egli credette e nei cui capelli pidocchiosi non ebbe schifo di passare le mani paterne. (I napoletani umanizzano anche i pidocchi se non se ne possono liberare). E questa fu la sua nobile drammatica fatica: portare Napoli a guisa di un sacco pesante sulle spalle tutta la vita. Avesse avuto un ritmo geniale nella mente e un po’ di sangue freddo nel cuore (era troppo pietoso), col suo inestimabile corredo di nozioni, di «cunti», di intrighi napoletani, con la sua cultura positivistica qua e là rischiarata da un istintivo sentimento religioso, Mastriani sarebbe stato il primo (perché non ce n’è ancora uno) romanziere di Napoli; mentre ora si deve accontentare di essere il farraginoso autore di un farraginosissimo mondo.

Resta beninteso questa verità: leggere Basile, Cortese, Settembrini, Imbriani, Verdinois, Di Giacomo, la Serao, Russo, Bracco, , tralasciando Francesco Mastriani, si rischia di restare fuori dalla «plastica più interessante» della vecchia Napoli, una buona parte della quale sta ancora dove lui la lasciò.

DOMENICO REA

.

DOMENICO REA (Napoli 1921-1994) è stato uno scrittore e giornalista italiano. Dopo le elementari ha frequentato una scuola di avviamento professionale e non è andato al ginnasio. Nel 1939 a diciassette anni, partecipa a un concorso letterario bandito dalla rivista «Omnibus», diretta da Leo Longanesi, con il racconto È nato: non vince il concorso ma Longanesi lo invita a continuare a scrivere. Comincia a collaborare al settimanale salernitano «Il popolo fascista» e a «Noi giovani». Nel 1944 si iscrive al PCI e diventa segretario della sezione di Nocera Inferiore. Ha lavorato per la RAI e ha collaborato con il «Il Giorno». Nel 1951 gli è stato assegnato il Premio Viareggio. Alcuni suoi libri e racconti sono stati tradotti in diverse lingue, compresi il russo e l’inglese.

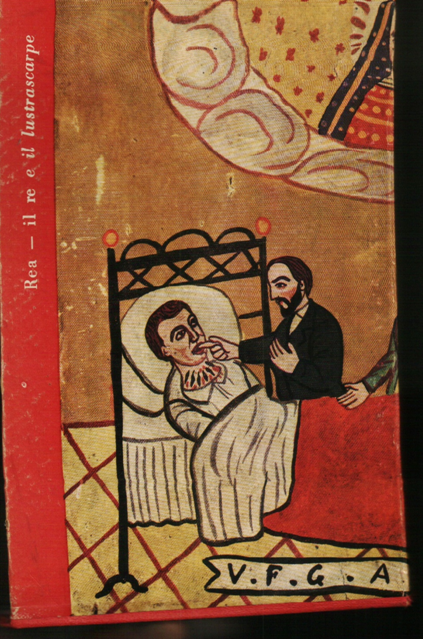

Per la Mondadori ha pubblicato Spacanapoli, 1947; Le formiche rosse,1948; Gesù, fate luce, 1950; Ritratto di maggio, 1953; Quel che vide Cummeo, 1955; Una vampata di rossore, 1959; Il re e il lustrascarpe, 1961; I racconti, 1965; Fate bene alle anime del Purgatorio, 1977.

Rea muore il 26 gennaio 1994 colpito da ictus. Le sue spoglie sono sepolte nel cimitero di Nocera Inferiore.